"Si vos le decís 'facho' a cualquier cosa, va a aparecer uno que le diga 'zurdo' a todo el mundo", dice el historiador Germán Friedmann cuando critica a círculos progresistas que frecuenta por su condición de profesor universitario. También resalta que "lo positivo de que la rebelión sea de derecha es que el sentido común no es conservador".

En esta charla con El Economista, Friedmann explica algunos posibles paralelos entre el período de la República de Weimar (1919-1933) antes del ascenso de Hitler al poder y el presente, dice que la gente que pensaba como Milei durante el nazismo era la primera en ser encarcelada; se refiere a conexiones entre Trump y Milei, y asegura que la vicepresidenta Victoria Villarruel es mucho más conservadora que el presidente, "es como la novia de Recoleta de Milei".

También dice que el presidente argentino "podría haber sido un trotskista" y narra que se ve con los mismos límites que tuvieron los bolcheviques: "Los tipos criticaban al Estado, creían que iban a llegar al socialismo cuando se disolviera, pero después se encontraron con que tenían que hacer el Estado". Elogia el grito del presidente "¡Viva la libertad, carajo!", "es un genio del marketing el que lo hizo" y comparte su mirada sobre la guerra en Europa: "Ucrania es un lugar que desde la perspectiva del nacionalismo ruso no existe".

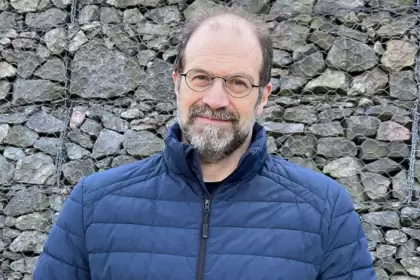

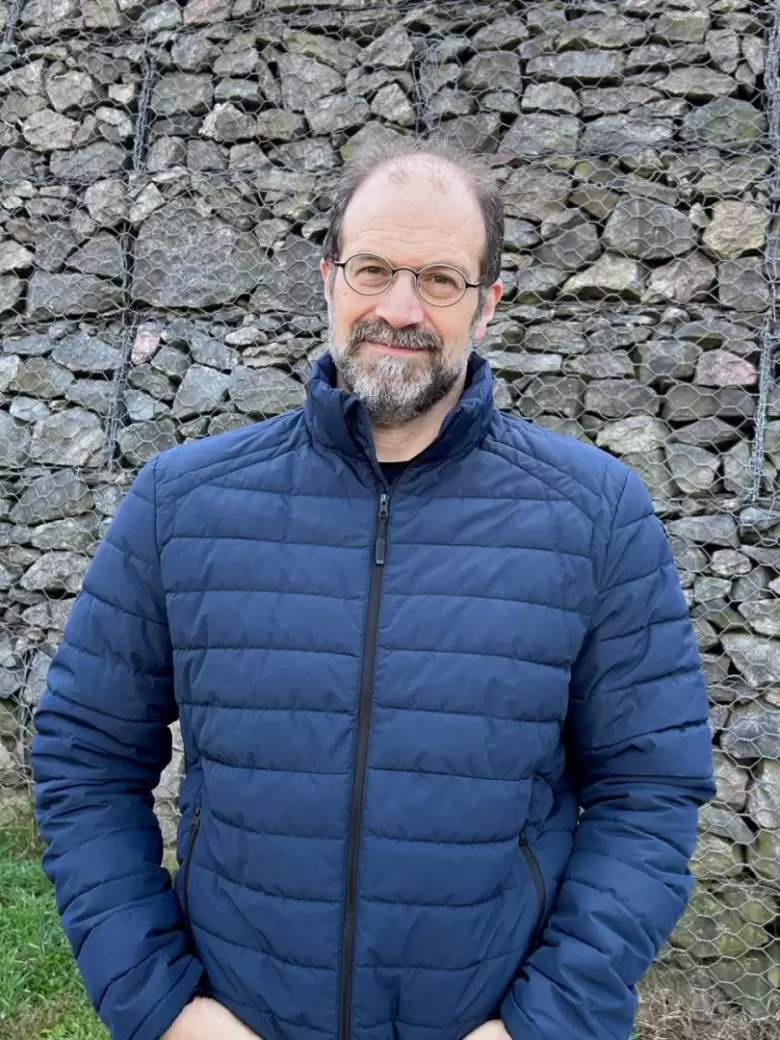

Era 2015 cuando presencié algunas clases de historia contemporánea de Germán Friedmann. Noté que no solo lograba instruir sobre la historia de la primera mitad del siglo XX, sobre nazis y antinazis y sobre Estados Unidos, sino que cuando Germán enseñaba también lograba conmover. Al final de una clase sobre nazismo, Friedmann contó que los nazis asesinaron a los padres de su abuelo alemán, que vino a vivir a Argentina en 1925. Hoy es un martes de junio de 2024 cuando nos reencontramos y nos sentamos durante horas cara a cara en un café ubicado en Belgrano y Perú.

Friedmann se recibió de Licenciado en Historia en 1997 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y en 2007 defendió su tesis doctoral en la misma casa de estudios. Luego ese texto, pulido y recortado, se publicó en la editorial Siglo Veintiuno con el título "Alemanes antinazis en la Argentina".

El texto estudia una historia sobre la que se sabe poco: la del antinazismo. "Cuando fui a Alemania les contaba a locales que me dedicaba a estudiar a alemanes antinazis y lo primero que me decían era '¿había antinazis?'", cuenta Friedmann.

El libro recupera la historia de Ernesto Alemann, dueño y editor del diario porteño impreso en alemán Argentinisches Tageblatt, una publicación antinazi con una tendencia liberal y republicana. "El Tageblatt era probablemente el diario de habla alemana antinazi de mayor impacto en el mundo. Había otro muy importante en Estados Unidos que se llamaba Aufbau, en el que escribió Hannah Arendt, pero era más de índole cultural y estaba más pegado a la comunidad judeoalemana. El Tageblatt era más masivo, con una tirada entre 40.000 y 45.000 ejemplares por día", cuenta Friedmann.

El libro "Alemanes antinazis en la Argentina" lucha contra la idea de que Argentina fue la meca de los nazis y emociona al recrear una época en donde, por ejemplo, una revista, Heute und Morgen, "interpelaba al joven argentino para decirle que en este país viven muchos alemanes que no son nazis, que odian a Hitler y su terror sangriento. Lo odian más que vos, porque una gran parte de ellos lo sufrió en su propio cuerpo. Se abochornan cuando leen los asesinatos y otras atrocidades cometidas por los alemanes. Pero ellos saben que ése no es el espíritu alemán. Éste tiene sus raíces en las ideas humanitarias de Lessing y Herder, en las ansias por la libertad de Schiller, en la sabiduría supranacional de Goethe, Hölderlin y Kant. Alemania no nos habla en los gritos del 'Führer' histérico y ensangrentado, sino en la música de Beethoven, Mozart y Schubert", escribe Friedmann.

El profesor subraya la importancia de distinguir entre nazi y alemán y revive la historia del colegio alemán Pestalozzi, también creado por Ernesto Alemann, entre otros, para educar a los hijos de alemanes o de gente de habla alemana que no adhería al nazismo y para ser el refugio de europeos que escapaban de Hitler.

"En 1938, debido a la inauguración de sus nuevas instalaciones, el colegio recibió saludos, así como declaraciones de apoyo y simpatía por parte de los más importantes representantes del exilio alemán, entre ellos Lion Feuchtwanger, Thomas Mann, Albert Einstein, Heinrich Mann, Sigmund Freud, Erich Maria Remarque y Konrad Heiden", escribe el autor, y cuenta que el novelista Stefan Zweig y el biógrafo Emil Ludwig se acercaron a las instalaciones del colegio Pestalozzi aprovechando su visita a Buenos Aires.

Es notable la sensibilidad intelectual de Friedmann, y su amor por saber qué pasó al reconstruir la multiplicidad de espacios en común entre los alemanes nazis y antinazis que vivían en Argentina, que matiza la idea de dos "aldeas" totalmente incomunicadas y muestra la verdadera riqueza de la sociabilidad germanoparlante y de la interacción entre sus diversos sectores.

Hay dos rasgos que uno nota al hablar con Friedmann: el humor y la duda. Friedmann se afirma en su no saber: sabe que no sabe. Es alguien con preguntas, apasionado por la historia y su transmisión, y su conexión con el mundo en el que vivimos.

"Siempre hay que tener en cuenta que las cosas no se repiten, que son bien distintas y que los historiadores no somos muy buenos para predecir. Nadie es bueno para predecir. Además, ¿quién soy yo para decirle a un tipo que vivió hace cien años 'vos hiciste tal cosa' o 'vos tendrías que haber hecho esto otro'? Las personas de otros contextos tuvieron una sensibilidad distinta, valores diferentes; ¿quién soy yo para andar con el dedito levantado?", dice Friedmann, quien nació en el barrio de Villa Ortúzar, en Buenos Aires, tiene dos hijos, y no tiene redes sociales porque le da la sensación de que no dan espacio ni para el matiz ni para la ironía. Es profesor universitario en la UBA, y es investigador del Conicet en el Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani".

—¿Cuáles fueron los puntos más débiles de la República de Weimar [1919-1933]? ¿Podés contarnos similitudes y diferencias entre el período de entreguerra y el tiempo presente?

—Esa es una pregunta que se le puede hacer a cualquiera sobre cualquier tema. Porque desde muchas perspectivas todo fracasa. Todo tiene un final, todo termina, decía Vox Dei. Yo igual creo que se es muy injusto con Weimar, porque usualmente lo que se explica en la escuela y en las universidades es el nacionalsocialismo y cómo el nacionalsocialismo llegó al poder, donde se ven los aspectos más sombríos de Weimar. Pero Weimar es un experimento social bárbaro. Por ejemplo, la constitución de Weimar de 1919 permite una explosión artística fantástica, como en el cine; el cine alemán le pudo competir a Hollywood; la arquitectura en Weimar, la escuela de arte Bauhaus, el aumento de las ciencias físicas, del arte en general. Fue un tiempo fantástico el de Weimar; desafortunadamente, esta enorme explosión artística, esta enorme libertad, vino también de la mano del ascenso del movimiento político del nazismo. Si uno puede llegar a una clase de paralelismo entre Weimar y el presente, uno puede resaltar el descontento con los sectores políticos tradicionales. ¿Esto quiere decir que Milei es Hitler? No, no, no. No lo es. La gente que pensaba como Milei durante el nazismo era la primera en ser encarcelada. Los nacionalsocialistas fueron fuertemente anticomunistas, pero muy fuertemente antiliberales. Un tipo con el discurso de Milei hubiera terminado mal. Otra conexión con el presente es que la juventud quería romper con lo establecido, el nacionalsocialismo dependió mucho de la juventud.

—¿Qué pesó más para el ascenso de Hitler: la inflación o la firma del tratado de Versalles?

—Además de los efectos negativos de la crisis por Versalles y por la inflación, mucha gente se veía atraída por Hitler porque tenía un discurso elástico y ambiguo sobre las relaciones sociales que fue exitoso en democracia porque apelaba a distintos sectores. Apelaba al tipo que era nacionalista y estaba en contra de los franceses; a quien era anticomunista; a quien condenaba algunos valores de la sociedad burguesa; apelaba al antiliberal y al antisemita. Como Alemania perdió la Primera Guerra, Hitler apelaba a algo muy atractivo que es la idea de la comunidad, de un "nosotros". Se posicionaba en una idea bien fascista que era la idea de la tercera vía entre el comunismo y el liberalismo y la apelación a dos conceptos: al del socialismo y nacionalismo. Cuando las sociedades están rotas es común que triunfen discursos antiindividualistas, discursos de la comunidad del pueblo; así como el nazismo dejaba a un montón de gente por fuera, incluía a otra gente. Por ejemplo, un militar del ejército, que era el reservorio de la aristocracia, podía casarse por primera vez con una chica de los sectores populares. El nazismo fue popular y trató de unir pueblo, nación, raza; el nazismo se puso por encima de las clases en el lugar donde estaba la nación. Hubo una idea de ruptura de la civilización. A un clima afectado por la derrota de la guerra, el tratado de Versalles, la hiperinflación, Hitler trató de reinventar el tejido social. Desde esta perspectiva, la sociedad argentina también está medio rota como lo estaba la alemana hacia 1933.

Yo nací en el año 1972. Hasta mediados de 1970, Argentina tenía un 5% de pobreza, y cincuenta años después estamos como estamos. Hay mucha gente que vio que la salida no estaba en los partidos tradicionales, esto también pasó después de 2001, hubo una reestructuración política, hubo partidos que aparecieron como el ARI, el PRO, el kirchnerismo dentro del peronismo. Fueron todos hijos de un clima distinto. Ahí también puede haber un paralelismo con Weimar. Pero con muchas comillas, porque la historia no se repite.

La sociedad argentina también está medio rota como lo estaba la alemana hacia 1933.

—Recuerdo que en clase explicaste el concepto de "mezcla social", de puntos de encuentro entre pobres y ricos. Hoy en Argentina quedan pocos lugares donde haya mezcla social; quizá en la UBA, en algunas universidades y en la cancha cuando hay partidos de fútbol.

—La sociedad argentina tiene una especie de paradoja. Cuanto más democrática ha sido políticamente, menos democrática lo fue socialmente. Nosotros hace cuarenta años que tenemos un régimen que es indiscutido y que hay un consenso; la idea de que es mejor vivir en democracia que con otro régimen. Al mismo tiempo, los índices de desigualdad son mucho mayores en el momento en que está este consenso. Es increíble. Es una paradoja desde una perspectiva de quien cree que esas cosas deben correr de manera paralela. A principios de 1970, Argentina tenía un coeficiente de Gini (que mide la desigualdad) parecido al de Francia. Hay un militante alemán antinazi, un militante de izquierda, que cuando vino a Argentina en los años 1940 se sorprendía porque en Argentina él no podía diferenciar a las clases sociales de acuerdo a la ropa que tenían puesta en la calle. La sociedad argentina era igualitaria y menos jerárquica. La idea de "mi hijo el doctor" fue real. Argentina todavía tiene una memoria de ser una sociedad de clase media, pero es claro que ya no lo es. Pasaron ya varias personas a pedirnos plata mientras tomamos un café calentito, a uno le parte el alma. El año pasado estuve en México, que es una sociedad mucho más jerarquizada, y me invitaron a dar una charla en El Colegio de México, una universidad fundamentalmente dedicada a las Humanidades y Ciencias Sociales. En México te das cuenta lo distinta que es la población que viaja en el subte con la que viaja en los autos, son dos mundos distintos; también se nota en el trato. Los alumnos me decían todo el tiempo "Doctor Friedmann". Yo les decía: "Bueno, bueno, me podés decir Germán" y seguían "Señor Friedmann". Pero la puta madre, decime Germán, y no había manera de que me llamaran por mi nombre. Notás que hay una tradición mucho más jerárquica.

Con lo que decís de la Universidad de Buenos Aires, yo creo que la idea de la UBA como lugar de encuentro de ricos y pobres tiene mucho que ver con la cabeza de uno, con las aspiraciones. Lo lógico y lo deseable sería que hubiera mezcla social, pero no creo que sea así. Diría que un gran porcentaje de los alumnos de la UBA son de clases acomodadas. Sí, nos gustaría que fuera distinto. Por eso está bueno cuestionarse los propios ámbitos de socialización. En mi celular, durante la campaña electoral de 2023, veía en los estados de Whatsapp que mis compañeros de trabajo, toda la gente relacionada con el ámbito progresista, criticaban a Milei y publicaban cosas en contra; y los contactos que tengo que podrían representar a los sectores más populares, como la persona que me arregla el aire acondicionado cuando se rompe o el que pinta, estaban contentos con el triunfo de Milei.

—No todos se atreven a pensar a contrapelo.

—No, porque es más tranquilizador. Cuando voy a la cancha a ver a San Lorenzo, cada quince días voy al Bajo Flores, en la cancha todos estamos con un mismo objetivo. Y es más tranquilizador porque hace un gol San Lorenzo y yo abrazo al tipo de al lado, y no me importa si el tipo es una basura o es un santo. Porque ahí está la comunidad, es la comunidad del pueblo, es lo que sienten los nacionalistas frente a su país, que no importa con quién se dan la mano sino que quieren que su país gane la guerra. No me importa quién es el director técnico o cómo juega San Lorenzo. Yo quiero que gane, y eso es tranquilizador porque nos une con algo en común. Hay gente que piensa así, pero no solo para la cancha sino para la política o la religión. Me parece que está bueno ir a contrapelo, aunque yo no podría nunca ir a contrapelo de San Lorenzo, pero en otros aspectos soy más tolerante. Me interesa poder entender a un otro; la mejor forma de respetar a una persona es tratar de entenderla. Hay algo que me molesta de la postura del intelectual cuando levanta el dedo y habla desde el púlpito, y espero no hacerlo en esta charla, porque hablo desde donde sé que no es mejor que otros lugares.

Si hay un penal, y sé que no es penal, si se lo cobran a San Lorenzo, lo grito igual, aunque no fuera penal. Eso está mal. Pero hay gente que hace eso en política. Yo tengo mi lado irracional, pero trato de depositarlo en la cancha, pero hay gente que no; por ejemplo, viste que Fernando Espinoza fue denunciado por abuso sexual. Horacio Verbitsky salió a insinuar que la mujer es una prostituta. Es increíble. ¿Qué tiene que ver si la mujer es una prostituta? ¿Eso habilita a abusar de ella? Uno tiene que defender las libertades individuales de todos, no solamente de quienes piensan como uno, porque sino es muy fácil: no se puede denunciar una tortura cuando los torturados son los que piensan como uno pero te hacés el boludo cuando torturan a los que piensan distinto.

—Quizá si se hubiera tenido más esa actitud de tratar de entender, hoy no estaría gobernando Milei. Recuerdo cuando durante la pandemia muchos criticamos al surfer o a los que salían a correr durante la cuarentena. Incluso recuerdo a Alberto Fernández echándole la culpa a los runners del aumento de contagiados.

—Es muy interesante lo que señalás. La cuarentena fue muy traumática, y por ejemplo, ¿qué tiene en común Trump con Milei? No creo que tengan muchas cosas en común, pero una cosa que comparten es esta especie de rebelión contra lo políticamente correcto, contra el discurso "woke". Me remito a la juventud, que también fue muy activa en Weimar, y no solo los nazis sino también los comunistas. Tanto los jóvenes comunistas como los nazis cuestionaban el orden, eran rebeldes, hablaban desde una perspectiva antipolíticamente correcta, antiwoke; en algún sentido habla bien de la sociedad que lo que esté establecido sean algunas ideas como el matrimonio igualitario o el aborto. Por ejemplo, si la rebelión, como es hoy, pasa por cuestionar la igualdad de género o el matrimonio igualitario, esa rebelión habla bien de la sociedad porque significa que lo que está establecido es eso: el sentido común indica que está bien el matrimonio igualitario. Lo positivo de que la rebelión sea de derecha es que el sentido común no es conservador.

También hay que decir que a muchos de los que son políticamente correctos se les fue un poco la mano. Durante la cuarentena, el Banco Central empezó a imprimir de una manera bestial, de modo que todos sabíamos que eso iba a generar inflación y que los sectores más postergados de la sociedad son los que más iban a sufrir esa inflación, y la pobreza iba a subir. Mientras eso pasaba, el Gobierno difundió una comunicación para decir que había que hablar con lenguaje inclusivo. Si vos en el medio de semejante crisis, a las personas que están pasándola para el diablo les decís que hay que hablar con la letra E, mucha gente se va a empezar a rebelar. También se rebelan contra esa especie de caricatura porque hay mucho de sobreactuación, mucha gente se indignó legítimamente. Y después se pasaron de la raya y se indignaron con otras cosas que sí estaban bien, que sí son positivas.

—¿Qué responsabilidad tuvo el campo progresista en la victoria de Milei?

—Mi sociabilidad es en Filosofía y Letras, en Sociales, en el Conicet con toda gente más del ámbito "progresista". En las charlas es muy común decirle facho o fascista a cualquiera peyorativamente. El problema es que esto es como un espejo, permite, acepta, abre la ventana: si vos le decís facho a cualquier cosa, va a aparecer uno que le diga zurdo a todo el mundo. La forma en que calificamos desde sectores progresistas permite que hoy Milei le diga comunista a Horacio Rodríguez Larreta. Lo habilitamos todos un poco. Si muchos dan un discurso constante sobre el estado presente y vos ves que hay un montón de fallas, va a aparecer un contradiscurso que diga que el estado no sirve para nada y va a tener éxito. Es importante mirar la responsabilidad propia de nuestro campo. Es un momento con poco espacio para lo complejo, para lo sutil, para los matices.

—En el libro escribís que alemanes antinazis impulsaron la conformación de un frente de unidad de todos los opositores a Hitler. Cuando aparecen personajes raros como Trump, Bolsonaro, Milei, ¿pueden darse alianzas impensables?

—Si vos lo mirás desde otra perspectiva, Javier Milei y Victoria Villarruel no tienen casi nada que ver y sin embargo están unidos. Lo que decís es suponer que la alianza antifascista es más heterogénea que el nazismo, y no es así. En la Libertad Avanza también hay mucha gente diferente. La vicepresidenta Villarruel es mucho más conservadora, es como la novia de Recoleta de Milei, porque el presidente habla en contra del Estado y ella no. Incluso en la gestualidad Milei tiene poco que ver con Villarruel y están juntos. Villarruel es como tradición, familia y propiedad, son de dos mundos diferentes. Por ejemplo, ¿cómo hacés para compatibilizar el discurso de la izquierda progresista con el del Papa? Y sin embargo es claro que hay una conexión. Entonces, las uniones en política son heterogéneas, así funciona la política siempre. Lo que sí es cierto es que personajes como Milei pueden hacer que se reestructuren los partidos. Pero si lo pensás, no hay una única idea en el gobierno, diría que es un despelote, hay muchos colores. No tengo idea de qué está haciendo el gobierno, van de un lado a otro, tienen un conflicto general terrible, y el tipo va y se saca selfies con Mark Zuckerberg mientras se incendia el gobierno. También Milei está en contra de la política, pero cuando tiene que hacer política pone a un político profesional como Guillermo Francos a negociar, va y viene.

Además, tenemos que separar el discurso de las prácticas. Durante la campaña electoral hubo un tipo con pelo raro que fue a la tele, gritaba, decía cualquier cosa que sabía que no se podía hacer, apeló al enojo de una importante cantidad de gente, a la juventud, citó a tres o cuatro teóricos de la economía. Si lo pensás, Milei podría haber sido un trotskista. La idea en contra del Estado de Milei es algo parecido a algunas ideas de los bolcheviques. Los tipos criticaban al Estado, creían que iban a llegar al socialismo cuando se disolviera el Estado, pero después se encontraron con que tenían que hacer el Estado. Y hacen un Estado mucho más centralizado que el zar. Es lindo escuchar el discurso de la multiplicación de los derechos, pero tiene que haber una correlatividad entre discurso y práctica. El peronismo le decía a la gente que hay que defender los derechos, y muchos decían '¿qué derechos?'. Eso también explica este momento tan extraño, la distancia entre lo que uno cree que las cosas deberían ser y lo que verdaderamente son. Igual vos con la carrera que hiciste y yo con la carrera que hice entendemos parcialmente las cosas. Cuando uno más sabe es más consciente de las cosas que no sabe.

Milei podría haber sido un trotskista. La idea en contra del Estado de Milei es algo parecido a algunas ideas de los bolcheviques.

—El psicoanalista José Luis Juresa suele hablar sobre la importancia de afirmar la posición de quien sabe que no sabe.

—Completamente. ¿Vos sabés cuándo sentí que me recibí de profesor de historia? No cuando me dieron el título en 1997, ni cuando terminé el doctorado en 2007. Empecé a dar clases muy joven en Filosofía y Letras, que es un lugar donde hay algunos alumnos muy aplicados y hay otros que tienen algo de soberbia, que creen que saben y en general siempre prueban a los profesores. Al principio iba con miedo y sobreestudiaba, pero sentí que me recibí de profesor el día que un alumno me hizo una pregunta y le dije "no tengo la menor idea". Ahí me recibí, porque me di cuenta de que el conocimiento es inabarcable.

—Hablaste sobre entender a un otro. ¿Qué entendés de los votantes de Milei?

—Son votantes heterogéneos. Hay votantes liberales de lo que era la Unión del Centro Democrático de Álvaro Alsogaray, hay jóvenes rebeldes que reaccionaron frente al discurso de lo políticamente correcto, hay gente decepcionada con los fracasos económicos. Noto que la gente que maneja la comunicación y la propaganda de Milei es muy buena. Por ejemplo, el eslogan "¡Viva la libertad, carajo!" me parece una creación genial, porque es algo que podrían llegar a decir San Martín y Messi; es algo muy argentino y creo que es un genio del marketing el que lo hizo. Además, si bien el 56% de la gente votó a un tipo con las características de Milei, un 44% votó a alguien que dejó a seis de cada diez chicos en la pobreza. Las cosas son siempre más complicadas, pero creo que es muy heterogéneo el votante de Milei. Un montón de gente ve en Milei cosas distintas; la otra vez fue a este acto con Vox, y la verdad que Vox y Milei en el discurso no tienen mucho que ver. En todo caso, Villarruel puede ser más parecida a Vox. Porque Milei no tiene un discurso anti-inmigrante, tampoco es tan anti-LGBT, tiene funcionarios que sí o amigos que sí, por eso dijimos que el Gobierno es heterogéneo, porque su secretario de Culto, Francisco Sánchez, dice cualquier barbaridad. Milei es un ícono internacional que se abraza con Trump pero no tienen ideas muy parecidas, Trump reivindica el Estado porque es proteccionista y ¿qué tienen que ver Viktor Orbán y Javier Milei? Nada.

—¿Qué podés decir sobre la guerra entre Rusia y Ucrania?

—Ucrania es un lugar que desde la perspectiva del nacionalismo ruso no existe. Sean estos zaristas, bolcheviques o seguidores de Putin. Esto está por encima de las ideologías; algo exitoso en el siglo XIX que se replica en el XX y en el XXI es el discurso nacionalista porque el nacionalismo unifica todo. El mismo Putin se reivindica como heredero de los zares pero también de Stalin. Tiene que ver con la idea de ser el protector de Rusia, de los intereses rusos, es una cuestión menos ideológica y más de índole nacional. La Unión Soviética llegó a tener una extensión muy parecida al imperio zarista con una ideología distinta, pero para los dos Polonia no existe, Ucrania no existe. Esto hace que haya alianzas raras. Trump es un poco pro-Putin, Biden no. Y a Biden los republicanos no le votan los créditos para darle la guita a Ucrania, pero sí le votan la ayuda financiera si va en paquete con ayuda a Israel. Y ahí aparece Israel como un símbolo que antes era más del ámbito progresista y ahora ya no lo es. Está también Zelensky que se reivindica como judío, y está Milei, que también se reivindica como judío. Hoy la geopolítica es una ensalada total: Viktor Orbán no quiere a Biden y detesta a Zelensky, y es más cercano a Putin, pero Orbán vino a la asunción de Milei y forma parte de esa liga de derecha de la que Milei también forma parte.

La guerra reestructuró totalmente a Europa. Los alemanes, que tienen la carga del nazismo encima, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, empezaron a invertir mucha plata en las fuerzas armadas. Hoy para los franceses es aceptable que los alemanes se armen, algo totalmente novedoso. Antes, para la sociedad alemana el militarismo era igual al nazismo, pero como tienen a Putin tan cerca no les queda otra opción. Lo mismo pasa con los suecos, se consideraban progres, naturales, sin Ejército y ahora empiezan a llamar al servicio militar obligatorio a las mujeres también.

—¿Por qué decidiste estudiar historia?

—Me hice historiador para tratar de entender a un otro. Igual los motivos por los que uno elige la carrera son muchos, pero hubo un episodio autobiográfico que me marcó, quizá soy historiador también por un bullying escolar. Yo hice sala de cinco en un colegio estatal; en un recreo un chico me dijo "alemán de mierda" y yo volví espantado a mi casa. En clase sabían que era alemán por mi apellido que no era muy común, porque era grandote, rubio y encima tenía todos los clichés del alemán. Fue la primera vez que yo escuché un insulto y me acuerdo que lo hablé con mis viejos y no entendía por qué me decían alemán, porque en esa época había una serie estadounidense que se llamaba Combate donde estaban los estadounidenses que eran los buenos y los alemanes que eran los villanos. Mis padres me explicaron que yo tenía un abuelo alemán, y ahí empecé a observar a mi abuelo en las reuniones familiares y entendí por qué hablaba raro, extraño. Ahí probablemente fue la primera vez que me encontré con que gente con la que compartía una clase me hacía a mí un otro. También por eso estudié historia.